みなさんこんにちは!鹿児島県共生・協働センター、通称ココラボの情報発信を担当しておりますパッションです!^ ^

ココラボでは『みんなの一歩』と題して、鹿児島県内で活動をされている方に活動の経緯や活動に対する想いなどを記事にまとめて、ココラボに入って左手すぐの壁際に展示しています。

今回は、情報発信編のよにんめとして、鹿児島県南大隅町で活動されている大杉祐輔さんに取材させていただきました。大杉さんは、南大隅町で『かぜつち』というフリーペーパーを発行されており、昨年度ココラボで開催した『フリーペーパー展』にも出展いただきました。

大杉さんのこれまでの活動や活動のきっかけ、フリーペーパーに関することをたっぷりとお聞きしました。皆さんに、鹿児島でとても素敵な取り組みをされている方を知ってもらうとともに、皆さんの活動を始める小さな後押しになると嬉しいです。

みんなの一歩とは?

鹿児島県内には、多種多様な方々が様々な活動をされています。そしてその活動に至るまでの過程も様々です。

そこで『みんなの一歩』では、鹿児島県内で活動をされている方がどんな想いで活動をしていて、その活動を始めるそもそもの最初の一歩は何だったのかをインタビューしていきます。

みんなの一歩が、皆さんの活動を始める一歩の小さな後押しになるように、そんな想いで始めました。

みんなの一歩〜情報発信編〜 よにんめ 大杉 祐輔 さん

ープロフィールー

1994年生まれ、岩手県盛岡市出身。2012年に東京農業大学に入学して南大隅町と出会い、10軒以上の農家のもとで農業実習を行う。2018年に南大隅に移住し、新規就農。2023年秋に離農し、個人事業「ものがたら社」を立ち上げ、取材ライター・編集関係の仕事を本格化。地域企業の求人PR、行政関係の冊子編集などを行う。農作業の傍ら運営してきた個別指導塾では、20人以上の小学生~高校生に学習指導を行う。フリーペーパー「かぜつち」編集長。趣味は読書・料理・猫と遊ぶこと。

農業実習が大好きで、たくさんの農家さんを訪れました

やるなら南大隅町でやっていきたい

パッション:

まずは南大隅町に来られたきっかけなどをお聞きしたいのですが、南大隅町に来られる前はどんなことをされていたんですか?

大杉さん:

2012年に東京農業大学に入学して、農業を通した国際協力を目指す学生が集まる「アジアアフリカ研究会」というサークルに入っていました。将来的にはアフリカでNPOを立ち上げたい!というのが夢だったのですが、アジアアフリカ研究会としては「まずは海外に行く前に国内の農業を知ろう」というのが基本スタンスだったこともあり、自分は結局活動として海外に行くことはありませんでしたね。

主な活動は「農業実習」で、農家の方々のお宅に泊めていただきながら、現場で農業を学ぶ日々を送っていました。OBOGの先輩方が日本中で農業をされているので、その方々の元でお世話になりながら、泊まり込みで農作業をさせていただきました。その中で出会ったのが鹿児島県の南大隅町だったんです。地域の方々の暖かさに惹かれ、在学中に10回以上は南大隅町を訪れました。

そんな中、「農業実習でこんなに楽しいなら、自分でも農業をやったらもっと楽しいのではないか?」と考えるようになり、新規就農を目指して南大隅町へ移住することを決めました。農業経験の少なさを補うため、大学卒業後の2年間は栃木の有機農業研修施設で研修を積みました。

40年以上の歴史のあるアジアアフリカ研究会では、自身の行きたい場所に行ったり先輩についていって海外に行きました

パッション:

最初はアフリカでNPOを立ち上げたいという考えから、縁もゆかりもない南大隅町に来ようと思ったのはなぜだったのですか?

大杉さん:

地域の方々とのつながりができたことと、国外だけでなく国内にも問題があることが如実に感じられたのが大きかったです。

泊まり込みで農作業を体験させていただくと、五感を総動員しながら地域を知ることになるんです。南国の風を感じながら農家の方々と一緒に汗を流したり、木陰で一緒に休憩しながらお茶を飲んだり、夜はお酒をご馳走になりながら夕飯の席を囲んだり…。そうした時間を共有する中で、農家の方々の人となりや哲学、それを育む地域性がだんだんに見えてくるんです。

特に南大隅町は、「お客様」ではなく「家族」のように接してくださる方がとても多いんです。自分は元々人とのコミュニケーションに苦手意識があったのですが、鹿児島での実習の中で人と話す楽しさがやっと掴めたという実感もありました。「この人たちとならどんなに辛い状況も乗り越えていけるだろう」と感じ、移住するなら南大隅町しかないなと感じました。

農業実習はスルメイカのようなもので、噛めば噛むほど味わい深くなる側面があります。同じ地域を訪れるほど、どんどん面白くなっていくんです。最初に訪れたときは「何となくこんな町」というのが分かるぐらいですが、2回目、3回目と訪問するうちに、そこに暮らす方々や組織の関係性、地域の特色、固有の農業のやり方など、さまざまな側面が浮き彫りになっていきます。するとその地域と別の地域の比較もできるようになり、次第に文化・風土・社会のあり方を多様な視点で感じられるようになるんです。農業実習という「五感を通した学び」を通して自分の中の視野が広がっていくことが、個人的には一番楽しかったですね。

大学生時代に南大隅町へは10回以上訪れ、訪れるたびに地域や人の魅力に惹かれました

パッション:

「国内にも問題がある」というのはどういうことだったんでしょうか?

大杉さん:

最初は海外のことしかみていませんでしたが、農業実習で地域と関わっていく中で、これからの日本の地域がどうなっていくのかに関心を持ったんです。あと10年たったら自分の愛する人たちの自治会もなくなってしまうかもしれないというのが本当にみえるわけですよね。誰が農地を継いでいくのかとか、そこの部分を無視して自分は海外に行くべきなのかという気持ちが強くなってきたんです。そして大学3年生の時に就活をしていく中で、自分は就農したくて、やるならもう南大隅町しかないと思って決めました。

パッション:

ものすごく素敵な覚悟ですね。

そもそも大杉さんが農業に興味を持った原点ってなんだったんですか?

大杉さん:

まずは自然が好きで、自然の中で仕事ができたら一番楽しいだろうなというのが一つはありました。もう一つは、高校3年生の時にソマリアという国が新聞で取り上げられていたことでした。内戦状態で政治的にも全然機能していなくて、ラニーニャ現象という干ばつの被害が甚大で、農業も全然できていなかったんです。今困ってる人たちは食べることができない状況がまずはあって、そこの状況にアクセスできるのはやっぱり農業というのが感覚としてありました。自然が好きというのがあったので、自然の中で農業を一緒にできれば良いのではと思って、農業分野でやっていこうというのがありましたね。

パッション:

高校生の時から農業でやっていこうというのがイメージとしてあったんですね。

大杉さん:

そうですね、あと原体験としてあるのが中学校の林間学校で酪農の現場に行ったことですね。個人的には衝撃的で自分の食の裏側というか、「普段飲んでる牛乳やヨーグルトの裏にはこういう現場があるんだ...」というのをまざまざと見た感じがあって、すごく好奇心が刺激されたのを覚えています。

人の魅力を発信するようなメディアをつくりたい

パッション:

南大隅町に最初に来られた際はどんなお仕事をされていたんですか?

大杉さん:

移住最初期は、農業と塾講師の2つの仕事からスタートしました。

農業の方では養鶏農家としての独立を目指して、栃木の有機農業研修施設で取り組んでいた「平飼い養鶏」を自分で実践することを目指しました。自分が飼っていたのは南大隅では珍しい「採卵鶏」で、ひよこが卵を産見始めるのには5~6ヶ月の期間が必要です。

そこで、それまで食い繋いでいくためにスタートしたのが塾講師業でした。大学生時代は4年間ずっとバイトとして取り組んでいたのですが、お世話になってた農家の方に中三のお子さんがいて、「受験に向けた学習指導をしてほしい」という依頼を受けたのが始まりですね。そのお子さんの授業を続けていたら、友達も!兄弟も!とお声かけいただくようになり、今年で7年目になってしまいました。

採卵鶏では、平飼いといって放し飼いの状態で飼育をしていました

パッション:

すごいですね!(笑)

採卵鶏は現在も続けていらっしゃるんですか?

大杉さん:

採卵鶏については、十分な育雛環境を用意できなかったり、度重なる獣害に対応しきれなかったりと、技術不足からうまくいかない日々が続きました。また、そのころ自分自身に「潰瘍性大腸炎」という持病が見つかったことあり、2020年頃に養鶏は諦めることにしたんです。毎日の世話が必須な畜産業は、急な入院などがあったときに一気に破綻してしまいますから…。その後はニンニク栽培を細々と行っていたのですが、地域の方々や役場の方とも相談しつつ、2023年の秋に農地を返納して離農することになりました。

採卵鶏の後はニンニクを育てていました

パッション:

実際にご自身で農業を始められて、感じたことなどありましたか?

大杉さん:

実際に一人の農家として独立を目指してみてわかったことは、「自分が好きなのは農業ではなく農業実習」ということでした。

先に述べた通り、実習の中で地域や人の魅力を五感で感じるのは大好きで、今も学生時代の実習の延長上で生きているような実感があります。でも、実際に農家として自分自身で飼育や栽培に向き合うようになって初めて気づいたことは、「自分は動植物が育つことに対して喜びが見出せないタイプである」ということでした。

例えば、自分がニワトリを育てたとして、ヒヨコのころから餌をやって、しっかりと日々の世話をし、卵を産む時期まで成長して出荷できたとします。普通だったらそこまでの過程で「自分が育てたニワトリが立派に育った」ことに満足感とさらなるやる気を得られると思います。

しかし自分の場合は「自分がニワトリを育てたのではなく、ニワトリが自身の力で育った」としか思えないんです。自分がやっていることはあくまでニワトリという自然の存在から恵みを得ているだけで、成長するのはニワトリ自体のポテンシャルによるものだ、という考え方が根底にあって、その過程に達成感を得られないんですよ。これは動物だけでなく、植物であるニンニクでも同じでした。

そうなってしまうと、栽培技術や飼育技術をちゃんと勉強しようという気が起きにくいんですよね。それもあって、自分自身で新たなやり方に挑戦したり、継続的に工夫し続けたりという「農家としての成長」につながりにくかったのは明確にあったと思います。

ただ、農業の現場で農家の方のお話を聞いたり、それを通して地域性を知ったりするのは好きで、農作業そのものも苦にならないんです。あくまで「農家として自分自身がやるのが致命的に向いてない」というのが、やってみて気づいたポイントでした。

パッション:

大杉さんの中で色んな葛藤があったんですね。まさに農業は手段であって、農業をやっていく中での人や地域との関係性が大事だったということですね。

現在はどんなことをされているんですか?

大杉さん:

現在は塾講師とライターをやっています。

パッション:

ライターはどういうきっかけがあって始められたんですか?

大杉さん:

2021年の秋から半年ほど、南日本新聞のコラム欄を担当させていただいたのがきっかけでした。

南日本新聞に短歌を寄稿してた時期があって、それを見た記者の方に、「短歌が作れて塾講師で国語もやっているなら、文章書けるよね?4人で持ち周りの『南点』というコーナーがあるから、来期のメンバーにならない?」いうお話をいただいたんです。農業・鹿児島弁・昆虫食の話など自由に色々書かせていただいたのですが、「お金をいただいて文章を書く仕事ができたのなら、ライターを名乗ってもいいだろう」ということで、だんだんに取材ライティングの仕事を本格化していくことになりました。

この新聞連載と同時期に作り始めたのが、フリーペーパー『かぜつち』だったんです。

パッション:

そうだったんですね!『かぜつち』を作ろうと思った理由はなんだったんですか?

大杉さん:

学生時代から南大隅で過ごしてきてずっと感じていた、「南大隅のひとの魅力を発信する媒体がほしい」という思いが大きかったです。

南大隅町の魅力として、やはり自然の豊かさがあります。「雄川の滝」「佐多岬」「ゴールドビーチ」といった風光明媚な観光名所があって、そうしたスポットを回って美味しいものを食べるのは楽しい体験ですし、地域の産業として重要な部分であるのは間違いありません。

でも、自分が学生時代に10回以上南大隅を訪れたのは、観光地が魅力的だったからではなく、地域の「人の魅力」に惹かれたからです。ただの観光だったら、主要な観光スポットを楽しめれば、基本的にそれで終わりですよね。

でも、そこに暮らす人の魅力を知り、地域の方々とのつながりができれば、またその地域にやってきたくなる。もう一度訪れることで、また新たな発見がある。そんなサイクルを作るのが、地域の元気につながるのではないかとずっと考えていたんです。

「地域の魅力」は、ほぼイコール「人の魅力」と言っていいと思います。観光だけではわからない、地域の人の魅力をのぞき見できる媒体を作りたい。そんな思いから始まったのが、「かぜつち」制作プロジェクトでした。

パッション:

まさに大杉さんがこれまで述べてきた「人との繋がり」ですね。

フリーペーパー作成は、どうやって実現されていったんですか?

大杉さん:

企画を立ち上げた直接のきっかけは、農大生受け入れグループのNPO化でした。

南大隅町での学生の実習受け入れは20年以上にわたって「東京農大受入協議会」という地域の農家が中心になって立ち上げた任意団体で行われてきました。自分も移住後はそのメンバーとして活動していたのですが、近年は新たな活動も活発化していました。アジアアフリカ研究会というサークルだけでなく学科の研究室単位での実習が行われたり、鹿児島大学の授業の一環として実習の受け入れがあったりと、受け入れ学生の人数・運用する資金ともに拡大傾向にあったんです。

そうした背景から、2019年7月、東京農大受入協議会は「NPO法人 風と土の学び舎」に体制を移行しました。NPOになったことで各種補助金にアクセスしやすくなり、そこから新たな活動を模索していった結果、自分が発起人となってフリーペーパーのプロジェクトを立ち上げることになったんです。

東京農大受入協議会の活動「東京農大収穫祭」の様子

フリーペーパー制作はジャズのように

パッション:

『かぜつち』のコンセプトはなんですか?

大杉さん:

『南大隅のひとの魅力を再発見!!』です。2020年4月の創刊号から6年間、ずっと変わらず掲げているテーマです。

2020年4月に第1号を発行した『かぜつち』は現在第5号まで発行中

パッション:

文章を書くことは、元々お好きだったんですか?

大杉さん:

好きでしたね。有機農業施設での研修中は地域の方々に配送をしていたのですが、「農場便り」として今月採れた野菜やおすすめの食べ方をまとめるのが施設の慣習になっていました。自分は他のメンバーに比べて毎週力を入れて書いていたので、お客さまからお褒めいただくこともありました。「自分の文章ってちゃんと読んでもらえるんだ」という自信になりましたし、そこから文章を書くことを仕事にしたいな...という思いを抱くようになりました。

パッション:

そうだったんですね。「人の魅力を発信する」にもWeb記事や広報紙などさまざまな形式があると思うんですが、フリーペーパーというスタイルを選んだのには理由があったんですか?

大杉さん:

「フリーペーパーはそこにしかないお宝」という感覚があったからです。

高校生の時に盛岡駅の地下にある書店に通っていたとき、『LOVE書店!』というフリーペーパーを手に取りました。新聞形式のフリーペーパーで、全国の書店員さんがおすすめする本やインタビューが載っていました。手作り感と洗練されたキャッチーなデザインを備えながら、作り手の熱量みたいなものが溢れ出していて、「本当に本が好きな人たちが作っている」というのが紙面全体から伝わってくる内容でした。

自分はこの『LOVE書店!』がものすごく好きで、本屋さんに行くたびに次の号がないかと探していました。残念ながら途中で廃刊になってしまったようで、店員さんに問い合わせてそれを聞いたときのショックは今でも忘れられません。

そのときの体験から、「フリーペーパーは地域のお宝」というコンセプトが生まれました。

Web上で知りたい情報が一瞬で手に入るようになった今日、「紙媒体」の魅力はさらに高まっていると思います。そこに行かないと手に入らなくて、手に取ることで新たな発見があるような冊子。そんなフリーペーパーがあれば、「南大隅に遊びに行けば、またあの冊子の新刊があるかも」と思ってもらえるじゃないですか。そんな思いから、地域のお宝としてのフリーペーパーを作りたい、というアイデアが生まれました。

た。

パッション:

紙だからこそ感じる魅力ってありますよね。

『かぜつち』は大杉さんお一人で発行されているんですか?

大杉さん:

5~6人の主要メンバーを中心に、そのときのテーマに合った地域の方々にお声かけしながら作成しています。最近は8~9人での作成になることが多いですね。自分が編集をしながら特集のインタビューを手掛けつつ、他のメンバーにはライターをやっていただき、カメラマン・デザイナーは本職の方を迎えて作成しています。食文化への関心が強い方・オールマイティな取材ができる方など、参加者の興味関心や得意分野に応じて担当を決めています。

パッション:

一つのフリーペーパーをどういった流れでメンバーと作成していくんですか?

大杉さん:

今回はこの地域をテーマにしよう、という特集の方針は自分が決めます。それに従って取り上げたい内容をメンバーの皆さんに挙げていただくと、「こういう方もいるから取材してみよう」といった話が出てくるので、それらを盛り込んで冊子全体の設計図を作成します。そこからどのページを担当するかはそれぞれのメンバーに決めてもらいます。記事の内容に関しては自分はほとんどノータッチで、「ジャズ」ですね。

パッション:

ジャズ!?

大杉さん:

これは自分がライターとして大事にしていることでもあるんですが、インタビューって実際に話を聞いてみる瞬間までどんな話が出るかは分からないんです。「こういうテーマでこのあたりの話は聞こう」という仮説は持って臨むのですが、実際は全く裏切られることがほとんどです。なので、そのとき出てきたイメージに頭の中の完成形を切り替えます。

何が起こるかわからないので、「大体こういう感じ」というイメージは持ちつつも決めすぎない。そういうことを大事にしているのでジャズなんです。一般的な雑誌作成の現場だと、組織体制の強さやスポンサーの意向などがあって「その場でコンセプトを180°変える」というのはなかなかできないと思います。我々はフリーペーパーなので、こういうことができるんです。

フリーペーパー制作はジャズ。その場の思いを大切に制作しています。

パッション:

『かぜつち』の冊子のデザインはどなたがされているんですか?

大杉さん:

1~2号は、自分とカメラ担当の山下大裕(やました・だいすけ)さんでやりました。

デザインソフトに関する知識が自分に全くなかったので、山下さんのお宅に夜な夜なお邪魔して、自分が指示を出しながら山下さんにIllustraterを動かしていただくという非効率極まるスタイルで作成していました。

そんな徒手空拳での作業を続けていると、3号制作時は大阪でデザイナーをされている平山健宣(ひらやま・やすのり)さんにお声を掛けいただき、デザイン全般をお願いしました。実際に見ていただけると分かると思いますが、それまでとはクオリティが全く違うのが分かると思います。

4~5号にかけては自分がやっとIllustraterを扱えるようになってきたのと、制作スケジュールがギリギリになってしまったことから、全体的に自分でデザインしました。5号の地域の地図など、難易度が高い部分は平山さんにお願いしましたね。反省点は多々ありますが、結果的には自分のレベルアップにつながったと思います。

パッション:

すごいですね。現在はほぼ一冊大杉さんが制作されていてるんですね。

大杉さん:

少しずつですが、頭の中のイメージに技術が追いついてきたと感じますね。作業を依頼するときに気をつけるべきポイントは見えてきたので、今後は基本的にデザイナーにお任せして、自分は編集とライティングに集中したいと考えています。

地域に愛されるフリーペーパーを目指していきたい

パッション:

『かぜつち』で工夫している所や、こだわっているポイントはありますか?

大杉さん:

「読み物として楽しんでもらえるもの」を目指すのはずっと意識していますね。原体験が『LOVE書店!』にあるので、あのとき感じたレベルの熱量を持って読んでもらえるもの、というのが自分の中の基準としてあります。

正直な話、文字ってみんなに読まれるものじゃない、というのは感じているのですが、それでも文章の熱量みたいなものは絶対に捨てたくないんです。写真やイラストといったビジュアル面の要素は見やすい冊子においてとても大事だと思いますが、その骨格は文章が担っている、という気概はあるかもしれません。

パッション:

『かぜつち』としては文字を大事にされているんですね。

たくさんのメンバーもいる中で、制作費はどうやって賄っているんですか?

大杉さん:

NPOの学生受け入れ活動の延長線で、町からの助成金を使用させていただいています。ですが、それだけにあまり依存しすぎないように広告も載せたり、いただいた寄付金も少しずつ使用させていただきながら活動しています。応援していただいている皆さんの思いに応えられるよう、熱量ある冊子を作っていく所存です。

パッション:

人の魅力を伝えたいという思いで始められましたが、5年続けてみての変化や実感はありますか?

大杉さん:

『かぜつち』が地域に溶け込んでいってるという実感があるのが嬉しいですね。地域の方が自分のことを『かぜつち』の制作メンバーとして認識していただいている、ということが増えてきたと思います。「次の号はいつ発行されるの?」という話をいただくことも多いです。

変化としては、フリーペーパーの制作作業そのものに面白さを見出してくださる方が増えてきて、制作環境が整ってきたという感覚が強くあります。編集メンバーも増えてきて体制体制の「型」ができてきて、イレギュラーにも柔軟に対応できるようになってきました。編集は一人でやるものではなくみんなでやるものと感じているので、ありがたい限りです。

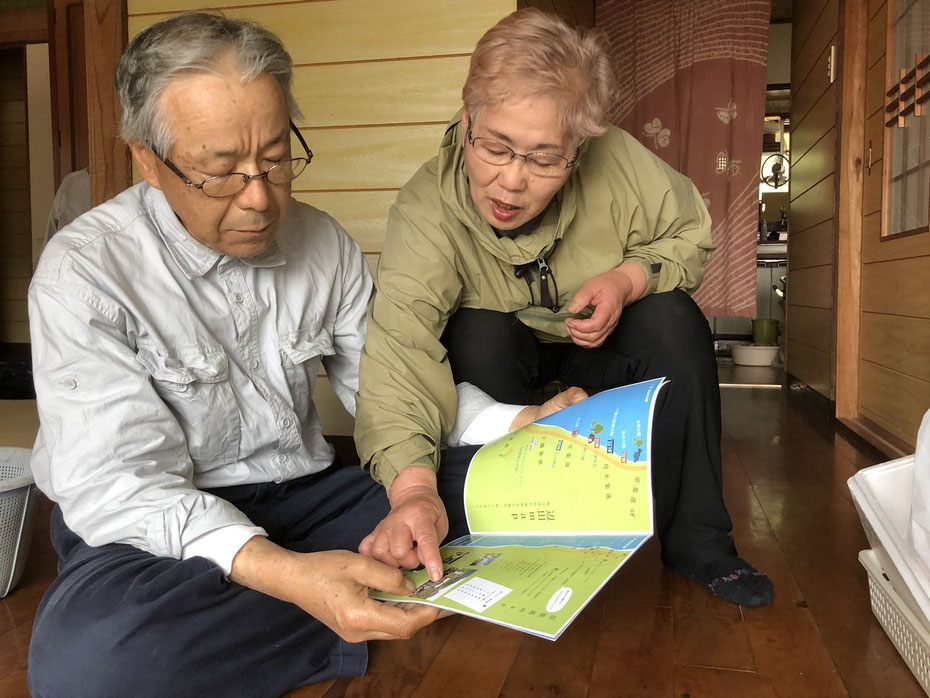

地域の方に『かぜつち』が少しずつ認知されてきていることが嬉しいです

パッション:

5年間で素敵な変化がたくさんあったんですね。

これから『かぜつち』はどういったフリーペーパーを目指していかれるんですか?

大杉さん:

「まずは地域の方々に愛されるフリーペーパーを目指したい」というのは常に念頭にあります。外から来た人に読んでほしい気持ちはもちろんありますが、地域の方々が「こんなに素敵なものがある!」と言ってくださる冊子の方が、絶対に外から来た人も読みたいと思うんです。これまで取り上げた地域の自治会には基本的に全戸配布しているので、まだ本格的に関わったことのない地域にもアクセスしながら、だんだんと読者人口を増やしていきたいですね。

ここだけの話、『かぜつち』のプロジェクトの裏目標は「地域の中で部活動を広げる」ことです。

フリーペーパー制作にあたっては、協力者の皆さんへの金銭的な報酬ももちろん大事ですが、制作活動を通して地域のことが知れたり、新しい人との関わりができたり、全く知らなかった景色が見えたり、人それぞれ違った様々な魅力があります。

活動が広がることで、「自分もこんなことをやってみたかった!」と新しい活動を始める人がでてきたり、フリーペーパーに載っている人と組んで何かやってみたいと思ってくれる人が増えたとしたら、こんなに嬉しいことはありません。

必ずしも金銭だけに縛られないような「面白いからやる!」という活動が、地域内に散発的に増えていくといいな、と思います。

今ではたくさんのメンバーが『かぜつち』に関わっていただいています

パッション:

すごく素敵ですね!

最後に大杉さんの活動としてこれからどうしていきたいと考えていますか?

大杉さん:

編集者/ライターとしての仕事をさらに本格化していきたいというのがあります。

フリーペーパーを制作する中で、「地域の見えないストーリーや魅力を言語化/可視化したい」という思いが強くなってきたんです。これまでのように取材ライティングを請け負いながら、自分なりにやってみたい企画は、遊びに近いものまで含めてどんどんやっていきたいと考えるようになりました。デザイナーの平山さんに依頼して『ものがたら社』という屋号を決めて、名刺やロゴも制作していただきました。

パッション:

想いも屋号もロゴももの凄く素敵ですね!!

『ものがたら社』にはどういった思いが詰まっているんですか?

ものがたら社のロゴ

口2つは『語』の下の部分。自分の眼鏡に見えるとたまに言われます(笑)

大杉さん:

ライティングや編集で大事にしているのが、やっぱり先述した「ジャズ」の要素です。

自分の中で仮説はある程度決めておきますが、そのとき、その瞬間に出てきたストーリーを柔軟に掬い上げていく。そうした瞬間的な「語り」のなかで出てきた内容は、「ものがた・って」もらうものかもしれませんし、「ものがたら・れない」ものについて感じ取るものかもしれませんし、「ものがたれ・ば」いいな、と期待する部分かもしれません。そうした、そのときその瞬間までわからない不定形さを大事にしたいという思いを込めて、「物語る」という動詞の未然形である「ものがたら」を掲げています。

『社』というのは、「編集物はみんなで作るもの」という思いから、そのときにインスピレーションが働いた緩やかなチームで活動していく、という意味が込められています。ややこしいのですが、会社法人という意味ではないんですよね…笑

ロゴについては、「語」と「話」という漢字の下部分をモチーフにしています。漢字としては未完成ですが、文字・図形・空白のキャンバスなど、受け手によって様々な解釈ができるができるマークとなっています。予定調和でない対話の中で、取材対象に向き合いながら、「未完成を完成に近づけていく」という姿勢を込めたロゴマークとして、デザイナーの平山さんに思いを伝えつつ形にしていただきました。

おわりに

インタビューを通して、大杉さんが人とのつながりや関係性をこれまでずっと大切にされているのが伝わってきました。フリーペーパー制作はジャズというのも素敵で、場から生まれたものを信じて制作しているということが『かぜつち』の魅力なんだと感じました。大杉さんのこれからの活動が楽しみです♪

まだコメントはありません。